Sociedad

06/11/2018

El Valle de Guadalmez

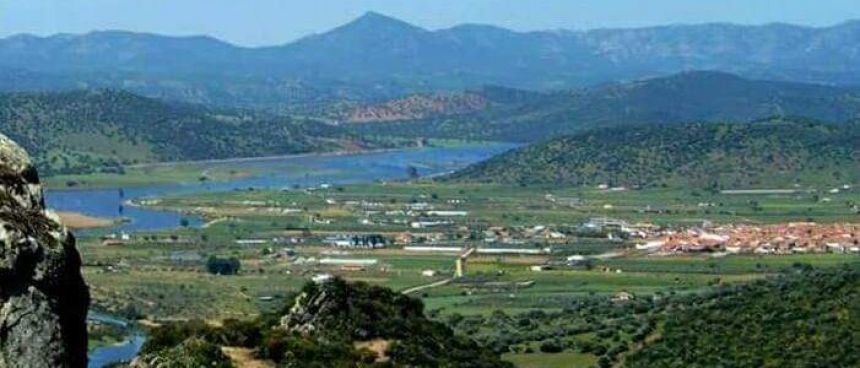

Por Carlos Mora, Cronista oficial de Guadalmez.- La pequeña gota se precipita sobre un duro, y aún helado suelo, que la absorbe y al hacerlo, abandona la fría tensión y se reblandece. El sol asoma ya por encima del Alto de Miramonte y la escarcha se rinde a sus luminosos brazos. El Valle se riega de la fresca luz matutina, que va dibujando las siluetas de los montes y montañas que lo rodean y el río que serpentea a sus pies, como si de un espejo se tratara, amplifica la luminosidad que recibe del astro rey. Despierta a un nuevo día el Valle del Guadalmez, un valle encajonado entre tres hileras montañosas que descienden escalonadamente y lo enmarcan en dirección sureste a noreste.

La primera de estas barreras, la auténticamente serrana, aquella que recibe los nombres de Sierra de Peñabarriga, Sierra de Las Hoyuelas y Sierra de la Dehesa de la Pared, y a la cual, los que hemos crecido bajo su regazo, llamamos simplemente Sierra de la Burdia, se alza retadora sobre los casi ochocientos metros de altitud, cifra que supera el pico de Doña Justa (802 metros).

Paralela a la misma, la segunda línea la forman cerros como La Parra, con su pico Abulagar (564 metros), Cerro Solana (571metros), Marcelo (590 metros), Cerro de la Desesperada (591 metros) o El Morrio (468 metros), que con sus aproximados seiscientos metros de altura, caen de forma vertiginosa sobre el Valle, donde la cota oscila entre los 330 y los 380 metros, altitud toda ella, en referencia al nivel del mar en Alicante.

La última barrera, la más modesta, apenas si supera los quinientos metros, destacando en ella picos como el de Buenos Aires (528 metros) o Cerro Prieto (542 metros).

Entre estas dos últimas murallas naturales se abre el Valle del Guadalmez, punto de encuentro de tres grandes valles de larga tradición ganadera como son Alcudia, La Serena y Los Pedroches.

Lamiendo la ladera del Alto de Miramonte, como instantes antes lo hacía el disco solar, entra el río Guadalmez en su valle, y lo hace a lo grande, ensanchándose todo lo que de sí mismo da, como una última demostración de su poderío, antes de fundirse con el Zújar, junto al que viajará a lo largo del Guadiana, buscando su ansiado descanso en la mar.

Pero el Guadalmez no afronta sólo esta tarea; a esa grandeza contribuyen el río Valdeazogues, los arroyo de La Gavia, de La Dehesa y de Los Rehundieros, por su flanco derecho, y de Los Pocitos, Zarduzal, de La Plata, Peña Grajera o de La Barranca, por su costado contrario.

Cuando su cauce, llano y sereno, discurre por suelo pizarroso, la blandura de esta roca le permite ensancharse, crecer, expandirse, aflorando sus pretensiones de querer ser un río grande, aunque viéndose obligado a desechar su sueño, rápidamente, cuando es la dura cuarcita la roca con la que le toca lidiar. Es en estos tramos en los que se ajusta el cinturón, donde sus aguas aprovechan la fuerza de la velocidad para arañar la tierra que luego depositarán en los tramos lentos, anchos y sosegados, creando ricas vegas aluviales muy apropiadas para la agricultura, ese arte de trabajar el campo que tanta importancia ha tenido en nuestro posterior devenir. Y esas Vegas son las de Valdesapos, San Ildefonso y San Miguel, auténticos reclamos para que el hombre no haya sabido rechazar asentarse en ellas desde los tiempos más remotos.

De pie, desde lo más alto del Cerro de Buenos Aires, la vista sobre el valle es impresionante, y uno, viendo toda la vida y energía que su sola impresión transmite, no puede llegar a creer que todo ese escenario se formase durante la Era Primaria, a lo largo, y nunca utilizando este adjetivo de manera más adecuada, de doscientos cincuenta millones de años, hace ya la inabarcable cifra de más de quinientos de esos mismos millones. Las Eras Secundaria y Terciaria apenas han dejado su huella en él, habiendo desparecido los sedimentos que en esas épocas se depositasen, en los sucesivos procesos de erosión que condujeron a la formación de la penillanura. La última pincelada a esta magnífica obra, va a tener como autor, a su principal actor, el río Guadalmez, que ya en plena Era Cuaternaria, y en el periodo que abarcan los dos últimos millones de años, terminará de fijar su estructura geológica, creando los depósitos de sedimentos aluviales en sus dos orillas, depósitos que serán el germen de sus fértiles vegas.

Pero este proceso no fue tan simple, la tarea se antoja ardua e interminable. Cuentan, los que de ello entienden, que el Valle se vio afectado por sucesivas orogenias, encontrándose por ello abundantemente fracturado. Su plegamiento principal se desarrolló durante la fase astúrica herciniana a finales del periodo Carbonífero, o lo que es lo mismo, hace unos trescientos sesenta millones de años, dando origen a la estructura conocida como Sinclinal de Guadalmez, objeto de numerosos estudios y trabajos científicos, por parte de acreditados geólogos.

Los terrenos más antiguos que configuran el valle se formaron hace más de quinientos millones de años, durante el Cámbrico, y están compuestos por pizarras satinadas, verdosas y muy metamorfizadas. Más de cien millones de años después, durante el Ordovicico, periodo en el que abundan los branquiópodos, equinodemos y trilobites, aparecen los briosos, gastrópodos (caracoles), bivalvos (almejas) y nautiloideos, especies que han dejado de forma copiosa su huella fosilizada en rocas pizarrosas y areniscas, materiales que alternan con bancos de cuarcita armoricana, en las crestas de las sierras. El Silúrico se encuentra representado por los mismos materiales de la etapa anterior, pizarras y cuarcitas que dan lugar a numerosos relieves residuales, siendo fácilmente visible en Valdepuertas y El Peralejo. A éste le sigue el Devónico, periodo con más de cuatrocientos millones de años de antigüedad, y en el que se erigen las tres barreras montañosas que guardan el Valle: Sierras de Peña Barriga, Las Hoyelas y Dehesa de La Pared, Cerro de El Morrio, La Parra, Solana, Marcela y Desesperada y todos los cerros y cerretes que componen Los Quintos (Valdegregorio, Castillejo, Prieto). Los materiales son similares a los de etapas anteriores, mayoritariamente pizarras entre las que aparecen afloramientos de cuarcita.

Finalmente el Plioceno, periodo que se desarrolla en torno a los últimos cinco millones de años, ha dejado sus sedimentos en los terrenos de La Raña y en aquellos en torno al Arroyo de Los Muertos. El Cuaternario se reduce al cauce del río Guadalmez y está formado principalmente por materiales de origen fluvial.

Sobre este recipiente ocre, que la propia tierra ha ido modelando con sus sucesivas orogenias, va a actuar ahora el clima, para colorearlo con distintas tonalidades de verdes y dorados amarillos.

El Valle del Guadalmez, del que algunos han llegado a afirmar que cuenta con un auténtico microclima por su escarpada orografía, va a disfrutar de un clima Mediterráneo Subtropical, donde la temperatura media anual oscilará entre los 15 y 17 grados centígrados, obtenida entre el promedio de 5 a 8 grados centígrados del mes más frío, y el de 25 a 27 grados del mes más cálido y con una duración media del periodo de heladas de cuatro a cinco meses. Datos, todos ellos, que otorgan al municipio de Guadalmez la cualidad de poder presumir de ser el pueblo con la temperatura media anual más alta de toda la provincia de Ciudad Real.

A estas altas temperaturas se añade un elemento más, la lluvia, con unos índices de precipitación media anual que varía entre los 500 y los 700 mm., repartidos durante el invierno (con un 38%), la primavera (29%) y el otoño (27%), extendiéndose el periodo seco de cuatro a cinco meses, intervalo que supera con creces la duración de la estación estival. Temperaturas elevadas y lluvias poco generosas, que originan una evotranspiración media anual comprendida entre los 900 a 1000 mm., y por tanto, dando como resultado un déficit anual respecto a la humedad de la tierra de 500/600 mm.

Todos estos valores, analizados desde la perspectiva de la clasificación agroclimática de J. Papadakis, nos definen unos inviernos tipo Avena cálido y unos veranos tipo Algodón más cálido, quedando comprendida la potencialidad agroclimática de la tierra entre los valores 15 y 20 del índice climático de potencialidad agrícola de L. Turc en secano, y los valores 50 y 60, uno de los mayores de toda la península, en regadío, lo que equivale a unas 9 a 12 toneladas métricas de materia seca por hectárea y año en secano y de 30 a 36 en regadío.

Este clima y este suelo van a desarrollar una vegetación que se puede encuadrar en la provincia botánica Luso-Extremadurense y dentro del piso bioclimático mesomediterráneo, que va a dar origen a los acebuches, espinos, piruétanos, lentiscos, romero, cantueso, aulaga, cornicabra, jara pringosa y enebro, en la solana de sus montes y sierras, y a los helechos, ruscos, peonías, durillos, madroños, alcornoques, robles melojos o rebollos y quejigos, en las umbrías. El árbol que va a reinar sobre estas tierras será la encina y por ello, el complejo vegetal más importante lo constituirá el encinar, que se extiende por todo el valle. En las márgenes del río y de los arroyos crecerán fresnos, álamos, tarayes, sauces, adelfas, zarzas, tamujos, juncos, aneas, rosáceas, nenúfares y ranúnculos.

Una abundante vegetación que va a cobijar a una rica diversidad faunística en la que se pueden encontrar especies como la cigüeña negra, el águila imperial ibérica, el lince ibérico, el tritón ibérico, la rana de San Antón, el Gallipato, el lagarto verdinegro, el eslizón, la culebrilla ciega, la culebra escalera, el cormorán, la garcilla bueyera, la garza real, la cigüeña blanca, el buitre negro, el águila culebrera, el águila perdicera, el cernícalo primilla, el cernícalo vulgar, la grulla, el sisón, los andarríos chicos, el cuco, la lechuza común, el autillo, el búho real, el mochuelo común, el chotacabras, el vencejo común, el Martín pescador, el abejaruco, la abubilla, la cojugada común, la golondrina común, la golondrina dáurica, el avión común, el petirrojo, el ruiseñor común, el mirlo, el alcaudón real, las oropéndolas, el rabilargo, el erizo, el murciélago, la nutria, el meloncillo y el gato montés.

Toda esta riqueza botánica y faunística ha hecho que la Unión Europea haya incluido al Valle del Guadalmez dentro de la Red Natura 2000, con la pretensión de poder conservar de forma prioritaria aquellos espacios naturales cuya biodiversidad, representatividad paisajística, singularidad y fragilidad ecológica de sus hábitats, la hacen idónea para ello. Por ello la Red Natura va a proteger las sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez como una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y como Lugar de Interés Comunitario (LICs).

©2025 Ciudad Real Digital | www.ciudadrealdigital.es